網(wǎng)信渝中 光輝的歷程——渝中重大黨史事件圖片展②

【編者按】渝中是一片紅色的熱土,,自五四運(yùn)動(dòng)以來,,這里曾經(jīng)發(fā)生過許多震驚全國,、永載史冊(cè),、推動(dòng)中國革命進(jìn)程的重大歷史事件,涌現(xiàn)出一大批燦若星辰的革命英雄人物,。無數(shù)革命先輩為了民族獨(dú)立,、國家富強(qiáng)和人民幸福,前赴后繼,,英勇犧牲,,用鮮血和生命譜寫出一曲曲氣吞山河的英雄壯歌,用理想和信念鑄就了一座座巍然屹立的紅色豐碑,。為慶祝中國共產(chǎn)黨成立102周年,,推動(dòng)黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化,中共渝中區(qū)委黨史研究室,、中共渝中區(qū)委網(wǎng)信辦特舉辦《光輝的歷程——渝中重大黨史事件圖片展》系列網(wǎng)上宣傳,,用珍貴的歷史圖片展現(xiàn)出一部熠熠生輝的渝中黨史畫卷。

1922年4月,,受中共中央負(fù)責(zé)人陳獨(dú)秀和中國社會(huì)主義青年團(tuán)中央委托,,唐伯焜回到重慶,在重慶聯(lián)中任教員并負(fù)責(zé)主持和聯(lián)絡(luò)籌建地方青年團(tuán)組織,,經(jīng)過半年的籌備,,10月9日中國社會(huì)主義青年團(tuán)重慶地方執(zhí)行委員會(huì)(簡稱重慶團(tuán)地委)在重慶建立,周欽岳任書記。重慶團(tuán)地委成立后,,在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)“以團(tuán)代黨”,,發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用,履行黨組織的職能,,然后在此基礎(chǔ)上建立黨的地方組織,,這是重慶共產(chǎn)黨地方組織建立的一個(gè)鮮明特點(diǎn)。

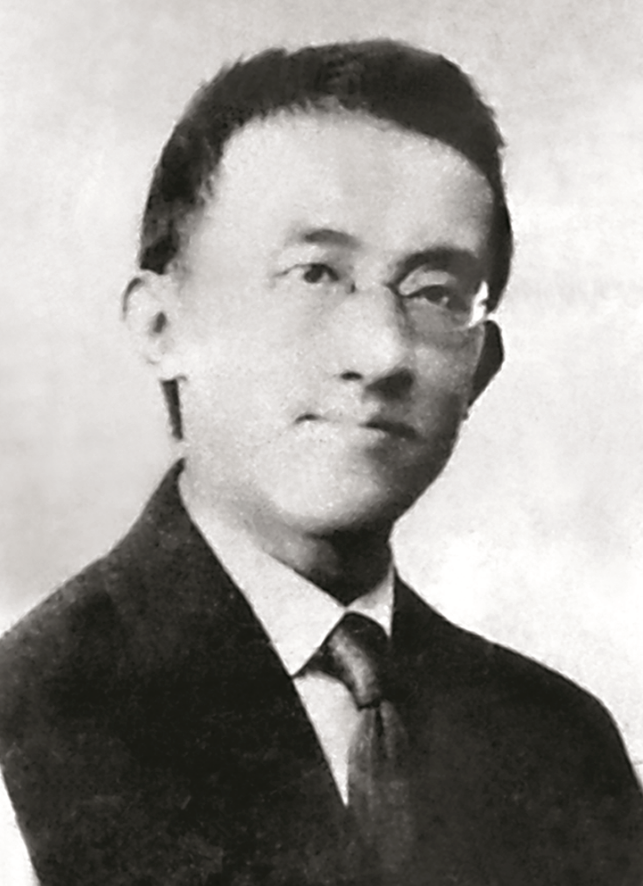

重慶團(tuán)地委首任書記周欽岳,。

童庸生,,1923年起主持重慶團(tuán)地委工作。

楊闇公,,1925年1月任重慶團(tuán)地委組織部主任代行書記職務(wù)。

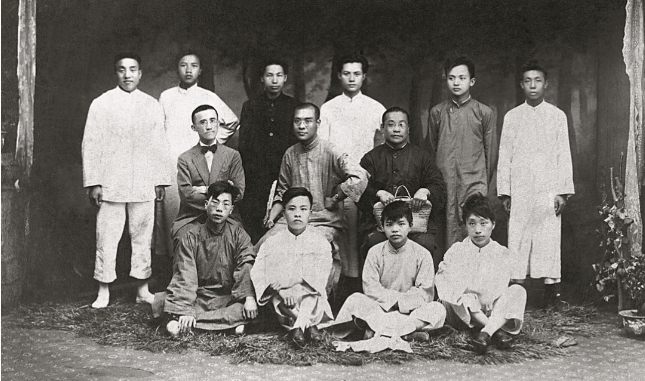

重慶團(tuán)地委部分負(fù)責(zé)人合影,。二排左一為楊闇公,,左二為蕭楚女。

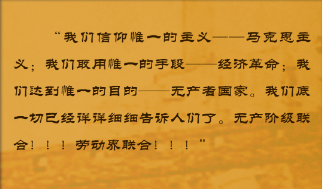

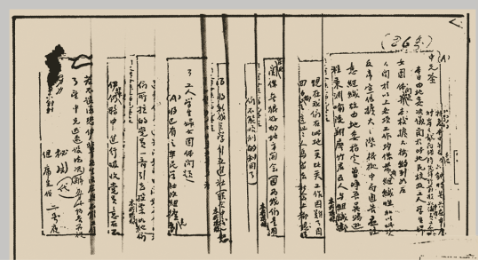

重慶團(tuán)地委宣言摘錄,。

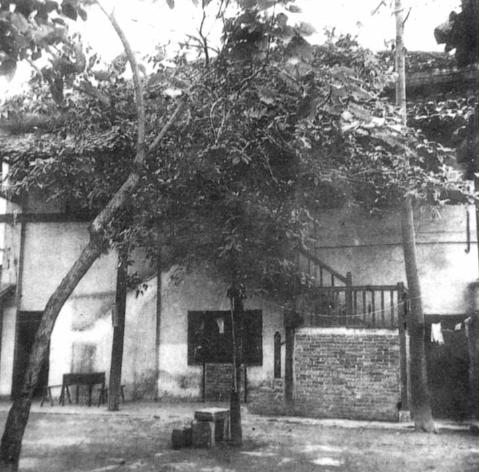

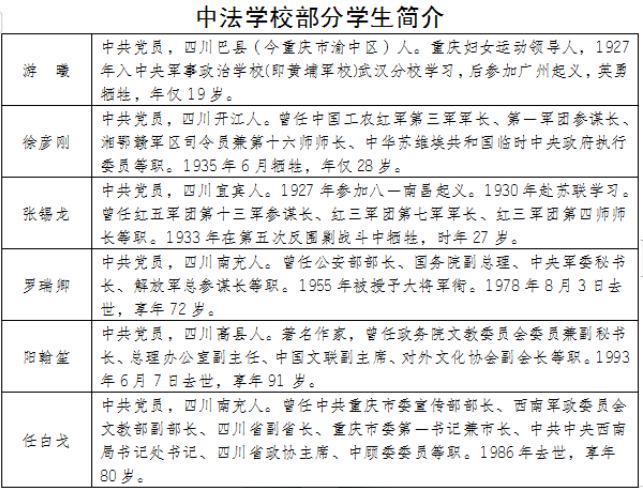

為適應(yīng)革命形勢(shì)發(fā)展的需要,,遵照中共中央指示,吳玉章,、楊闇公等人于1925年9月在城區(qū)大溪溝創(chuàng)辦了中法學(xué)校,,作為培養(yǎng)革命骨干和黨團(tuán)員活動(dòng)的重要場(chǎng)所,秘密籌建中共重慶地方黨組織。1926年1月,,根據(jù)黨,、團(tuán)中央的指示,吳玉章,、楊闇公,、冉鈞、周貢植等旅歐,、留蘇回國和在京,、滬求學(xué)回渝的中共黨員與在重慶活動(dòng)的共產(chǎn)黨員,在中法學(xué)校成立了以冉鈞為書記的中共重慶支部,,成為中共最早在重慶城區(qū)建立的基層黨組織,,直屬中共中央領(lǐng)導(dǎo)。

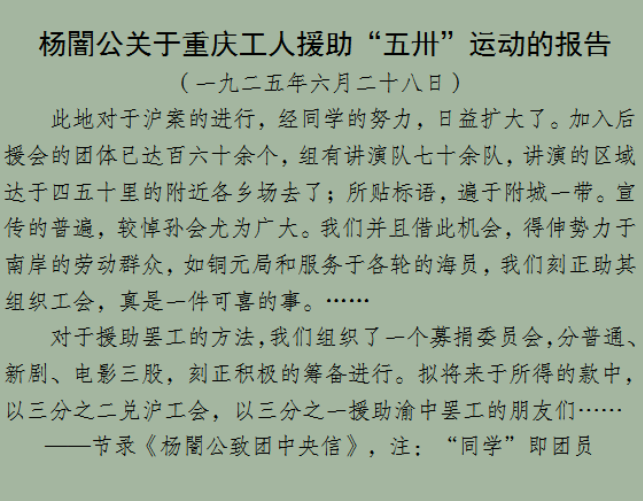

1925年7月2日,,楊闇公,、童庸生給團(tuán)中央的工作報(bào)告,請(qǐng)求在重慶成立黨的地方組織,。

1925年7月15日楊闇公,、童庸生關(guān)于成立黨組織等事致團(tuán)中央的信。

位于今渝中區(qū)人民路121號(hào)的中法學(xué)校舊址,。

中共重慶支部書記冉鈞,。

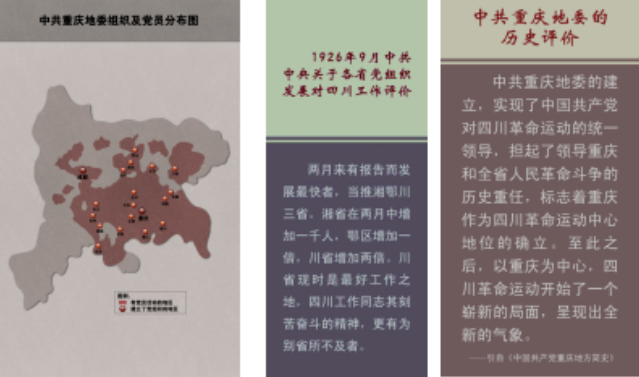

1926年2月,經(jīng)中共中央批準(zhǔn),,中共重慶地方執(zhí)行委員會(huì)(簡稱中共重慶地委)在重慶城區(qū)正式成立,,受中共中央委托,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)四川全省黨的工作,。中共重慶地委的建立標(biāo)志著四川革命運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)核心在重慶最終形成,,從而開創(chuàng)了黨在重慶工作的新局面。自此以后,,以重慶為中心,,四川革命運(yùn)動(dòng)便迅速匯入到全國大革命的洪流之中,呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的嶄新氣象,。

中共重慶地委成立地——重慶城區(qū)二府衙街70號(hào)(楊闇公舊居),。

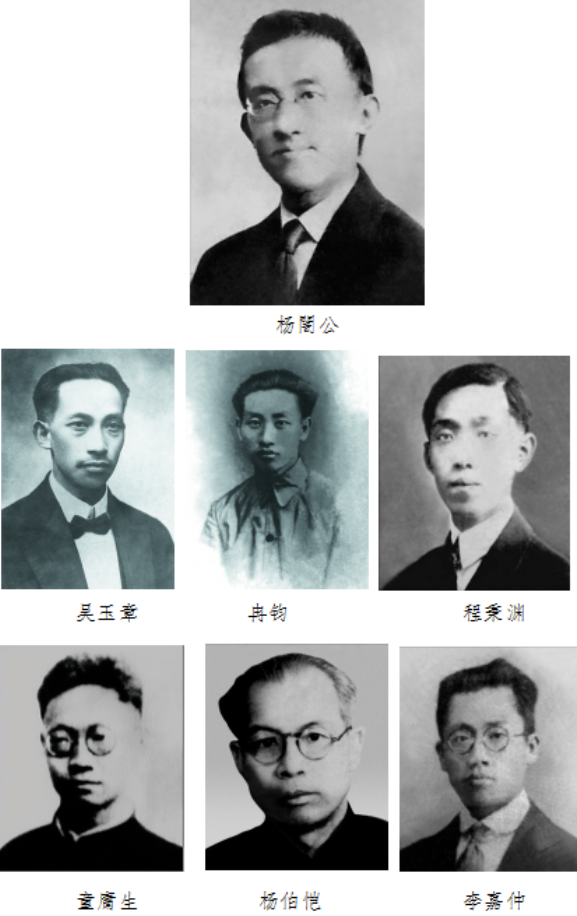

中共重慶地委組成人員。楊闇公任書記,,吳玉章負(fù)責(zé)宣傳,,冉鈞負(fù)責(zé)組織,程秉淵任工委書記,,李嘉仲任候補(bǔ)委員,,童庸生任團(tuán)地委書記,楊伯愷任學(xué)委書記。

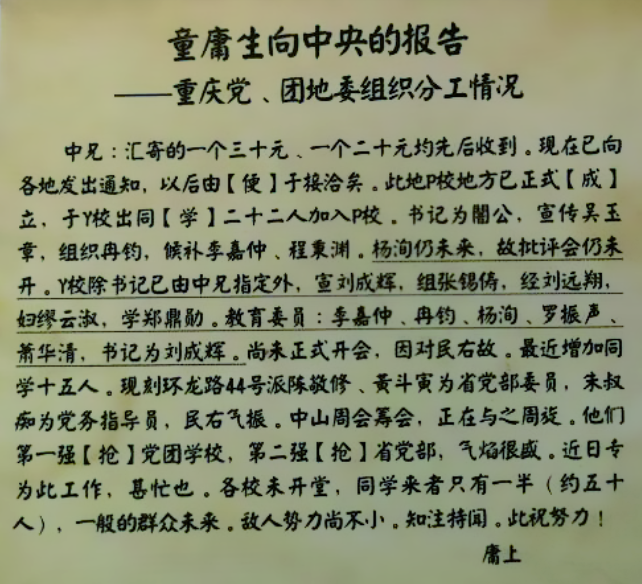

童庸生就重慶黨,、團(tuán)地委工作情況向中央的報(bào)告,。文中“中兄”為暗語,意為中央,。

中共重慶地委成立后,,黨組織和黨員隊(duì)伍得到迅速發(fā)展。左圖為中共重慶地委黨組織和黨員分布圖,。中圖為1926年9月,,中共中央對(duì)中共重慶地委的工作給予了高度評(píng)價(jià)。右圖為《中國共產(chǎn)黨重慶歷史》對(duì)中共重慶地委的歷史評(píng)價(jià),。

文章來源:網(wǎng)信渝中

閱讀人數(shù):3935(人)